|

Ort: Experimentierraum

oder im Freien

|

Zeit: ca 20 Minuten

|

Materialien/Vorbereitung:

Verschiedene

Gegenstände und Materialien aus dem Erlebnisbereich des Kindes wie:

Knöpfe, Styropor, Zahnstocher, Reißzwecken, Korken, Knete, Spielfiguren,

Wasser, Schüsseln usw.

|

|

Ziele für die Kinder:

-

Die Kinder können sehen, welche Materialien oben schwimmen, welche nicht.

-

Die Kinder sollen die Materialien vorsichtig auf die Wasseroberfläche

legen, damit auch schwerere Materialien ausprobiert werden können.

-

.

|

Ablauf:

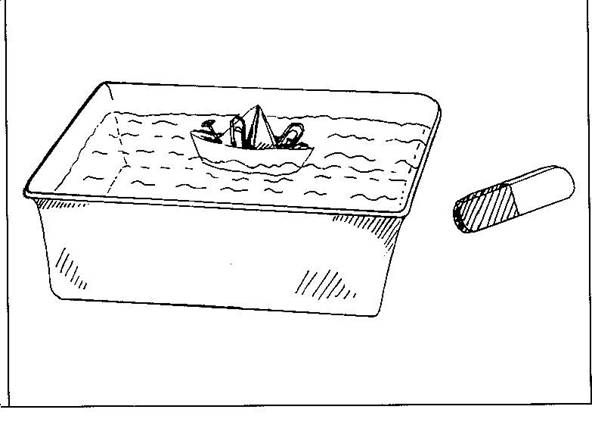

Wenn die Schüsseln auf dem Tisch stehen, können sich

die Kinder die verschiedenen Materialien nehmen und sie aufs Wasser

legen und sehen, welche Materialien schwimmen und welche nicht.

Eine Problematisierung ist möglich, z.B. wie schaffe

ich es die Knete zum Schwimmen zu bringen (aus der Kugel ein Schiff

formen)

|

|

Wissenschaftlicher Hintergrund:

Ob

Gegenstände schwimmen können, oder nicht, hängt vom Verhältnis zwischen

Auftrieb und Gewichtskraft ab. Taucht man einen Gegenstand in Wasser

ein, können verschiedene Fälle auftreten:

Auftrieb

< Gewichtskraft = Der Körper sinkt.

Auftrieb

= Gewichtskraft = Der Körper schwebt.

Auftrieb

> Gewichtskraft = Der Körper steigt hoch und schwimmt.

Bei

massiv ausgefüllten Körpern (wie Holzkugel, Vollgummi-Ball, Korken etc.)

bestimmt allein die Dichte der Gegenstände (d.h. wie viel Gramm ein

Kubikzentimeter eines

Körpers wiegt) im Vergleich zur Dichte der Flüssigkeit, ob der Gegenstand

in der Flüssigkeit schwimmt oder untergeht. Ist die Dichte des Materials

geringer als die Dichte der Flüssigkeit, schwimmt der Körper.

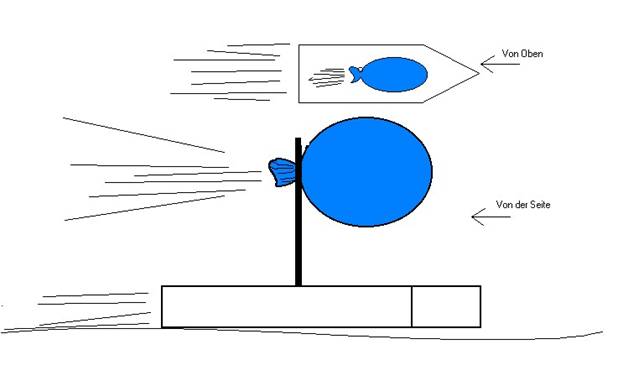

Bei

vielen schwimmenden Körpern (wie Schiffen, Bällen, leeren Flaschen,

etc) kommt zusätzlich die Form ins Spiel. Entscheidend dabei ist, dass

die Körper viel Wasser beim Eintauchen verdrängen, ohne dass Wasser

in sie eindringt. So auch beim obigen Versuch: Das Knetgummi-Boot verdrängt

deutlich mehr Wasser als ein aus demselben Material geformter Knetgummi-Ball.

|

Variationen:

Den

Kindern wird erzählt, was wir machen wollen: Heute ist großer Schwimm-

und Tauchtag. Wir wollen testen, welche Gegenstände schwimmen können

und welche untergehen. Es werden zwei bis drei Schüsseln auf den Tisch

oder draußen auf den Boden gestellt und vorher mit Wasser gefüllt.

Die

Kinder können sich Styroporboote bauen und schauen ob sie schwimmen.

Wenn ja können sie die Boote noch beladen und schauen, wann diese untergehen.

|

|

Hinweise:

Auf der Wasseroberfläche ist eine Haut, die nicht so schwere Materialien

auf der Wasseroberfläche hält.

|

Quellenangabe:

http://www.physik.uni-kassel.de/did/gs/Schiff.htm

Carolin Schneider & Bastian Fleck

Spannende Experimente von Herrmann Krekeler und Marlies

Kieper- Bastian. Ravensburger Verlag.

|